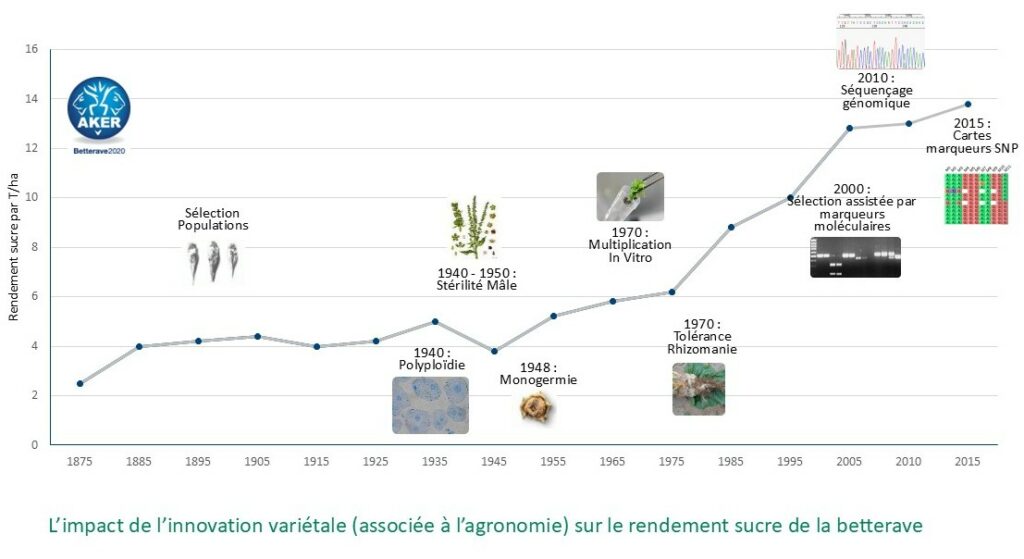

Depuis les premières betteraves sucrières, au début du XIXème siècle, nées des sélections conduites au XVIIIème par Franz Karl Achard à partir de betteraves fourragères en Silésie allemande, l’importance de la sélection et du progrès génétique pour la filière betterave-sucre ne s’est jamais démentie.

Si celui-ci est responsable d’une bonne part du progrès continu des rendements, permettant à la betterave de passer de 25 à 30 T/ha au début des années 1950 à plus de 85 T/ha pendant les années 2010, des avancées majeures pour la culture de la betterave, pour le développement de l’industrie sucrière, puis pour son maintien, ont émaillé la seconde partie du XXème siècle et le début de ce siècle :

- L’arrivée des premières variétés monogermes dans les années 1960, qui a permis de s’affranchir de l’opération manuelle du démariage

- Les variétés résistantes au virus de la rhizomanie, dans les années 1980, sans lesquelles la culture et l’industrie auraient disparu de certaines régions

- Puis la tolérance aux nématodes à kystes dans les années 1990

- Tandis qu’une amélioration constante de la teneur en saccharose et de la qualité (saisie du taux d’impuretés) se poursuivaient.

L’amélioration génétique des betteraves sucrières reste essentielle pour la culture de la betterave et l’industrie sucrière françaises à l’heure où les défis s’accumulent : changement climatique, pertes de solutions phytosanitaires, nouveaux bioagresseurs. Il s’agit, dorénavant, d’améliorer notamment la tolérance aux maladies foliaires et en particulier à la cercosporiose, particulièrement impactante tandis que la recherche se poursuit chez les sélectionneurs pour viser la tolérance aux virus de la jaunisse de la betterave.

C’est pourquoi il est essentiel que les sélectionneurs disposent de tous les outils disponibles pour progresser et raccourcir les cycles de la sélection variétale, aujourd’hui d’une dizaine d’années : la filière a en effet besoin de variétés qui restent productives dans des situations de pressions biotiques et abiotiques multiples. A cet égard, l’accès aux nouvelles techniques d’édition génomiques (NGT) est indispensable.

https://www.ufs-semenciers.org/

https://www.geves.fr/qui-sommes-nous/ctps/